高野山、それはあの弘法大師空海が嵯峨天皇から用地をいただき、真言密教の聖地として切り拓いた山です。

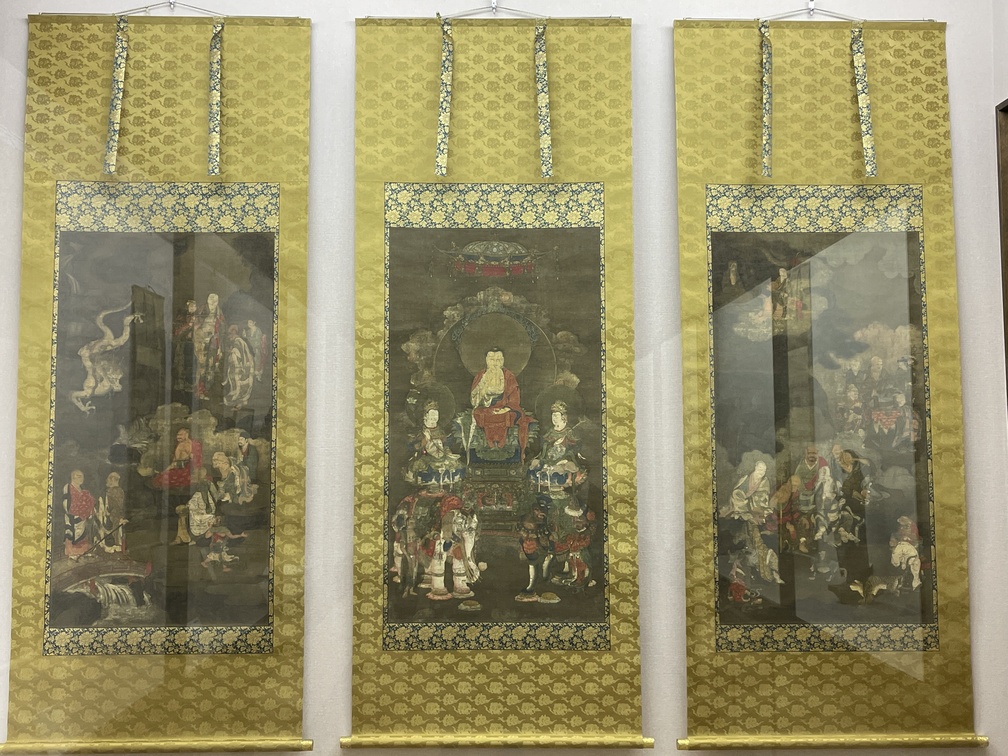

ここに450年前、信玄公が亡くなった折、息子勝頼は信玄公愛用であったと言われる「弁財天大黒毘沙門天十五童子像」、「五鈷鈴(ごこれい)」を奉納したのです。

この二つの奉納品が今回、武田神社前の「信玄ミュージアム」で展示中とのこと、拝見しに行ってきました。

多分そうだろうと思っていましたが、写真撮影禁止でした。

残念…!いただいたチラシで掲載します。

「弁財天大黒毘沙門天十五童子像」は高さ16センチ程の厨子の中に弁財天を中心にして、周囲に大黒天、毘沙門天、十五童子が配置されているもので、驚くほど精巧に造られていてビックリです。信玄の枕本尊とも言い伝えられているので、信仰心のあつかった信玄が常にそばに置いて礼拝したものかもしれません。

五鈷鈴は仏具の鈴ですが、持ち手の先端部分は尖っていて、また蓮華文様等が緻密な作りに仕上げられていて、小さいながらも豪華さも兼ね備えた鈴です。この鈴の音はあまりに美しいため“松虫の鈴」と呼ばれるそうです。

これらは通常は高野山成慶院に所蔵されているとのことで、なかなか見に行くことができないので貴重な機会でした。

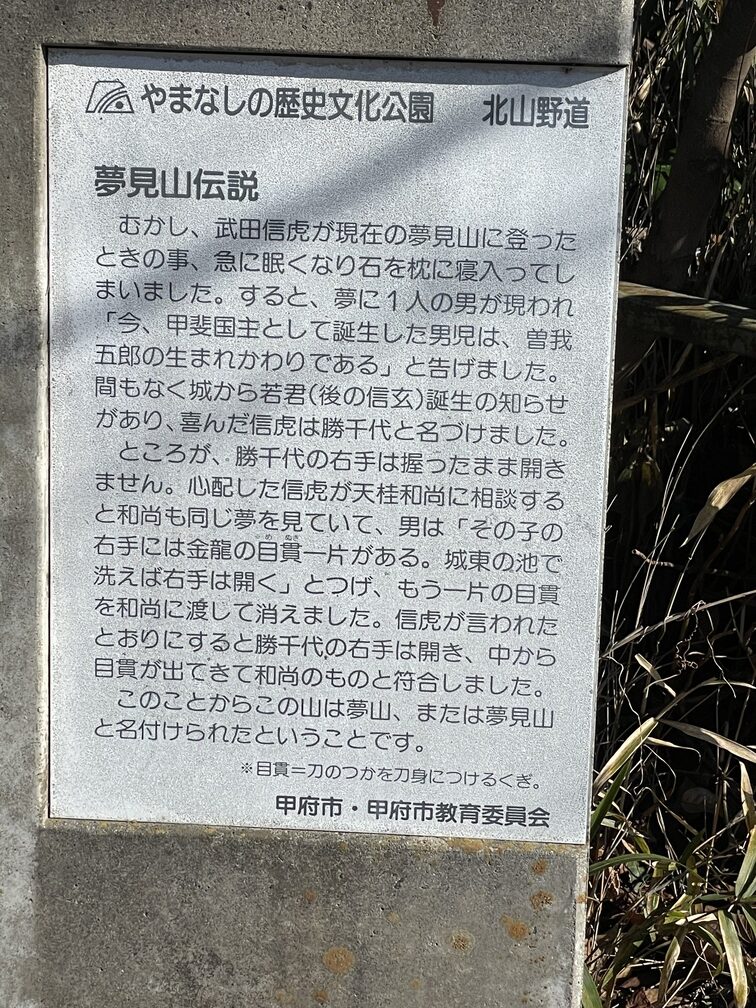

ところで信玄公のお墓というと菩提寺である甲州市「恵林寺」ですが、高野山にもお墓があるのを知っていますか。

高野山奥之院の参道に「武田信玄公・勝頼墓所」があります。ここには有名な戦国武将の墓があります。信玄公・勝頼墓所のすぐ向かいには上杉謙信の墓所、その他に織田信長、豊臣秀吉、明智光秀、伊達政宗等々、名だたる武将の墓所が揃っています。

なぜかというと、諸説あるようですが一説にはお釈迦さま入滅後、53億7千万年後に弥勒菩薩(みろくぼさつ)が救世仏となってこの世に現れると言われていて、その際に空海も一緒に下生(げしょう)し説法をする。その一ヶ所が高野山であるため、戦国武将たちもその時を参道で待っているとのことです。

お釈迦様が入滅してから2500余年しか経っていませんのでまだまだ先は長いですね。

信玄ミュージアムに高野山の墓所の写真があったので撮影してきました。見づらいですが左の大きい五輪塔が信玄、右の小さい方が勝頼だそうです。

※この企画展は2023年7月31日まで開催しています。

信玄ミュージアム

甲府市大手三丁目1−14

JR中央線甲府駅(北口)からバスで約10分(武田神社下車すぐ)

ホームページ:https://www.city.kofu.yamanashi.jp/rekishi_bunkazai/kofu-takedashirekishikan.html